概略でいいから知っておきたいこと

生きていく上で詳細は必要に応じて調べればいいのですが、他者との話の中でとっさに返答にせまられる時、概略を知っていればすっと言葉が出てきてカッコイイと思いませんか。

私は下記の3項目ではその都度、本やネットで調べてメモしていたのですが自分の職業上での必須項目ではないため、調べた時点では理解し、なるほどと思いメモしておくのですが、月日がたつとうろ覚えになってしまっています。

そこで覚え方を工夫したり、図で本当に必要なごく簡単なことをイメージとして頭にいれるためにこのブログで整理しました。

ネットでも書籍でも実に詳しくたくさんの情報が記載されており、時には難解で理解できないときもあると思いますが、一番大事なキモだけを覚えればいいかなと思っています。

偏差値ってなに?

偏差値70ってどういうこと?

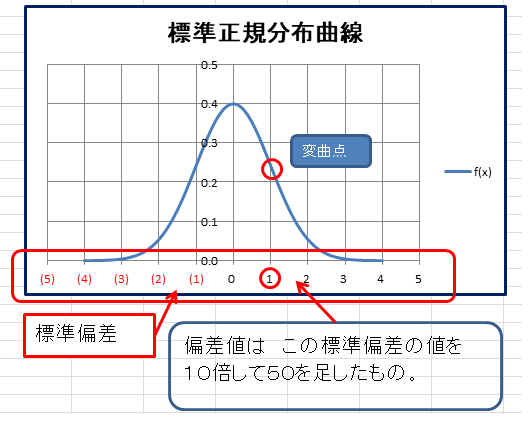

偏差値70という場合、まず50を引いてそれを10で割ります。

すると2になりますが、これが標準正規分布の標準偏差です。

この値、2以上に含まれる人やモノは全体のわずか2%しかないということでかなり成績優秀ということです。

ちなみに 0以上に含まれる人やモノは全体の50%、1以上に含まれる人やモノは全体の16%、2以上に含まれる人やモノは全体の2%です。

試験の成績で言うと全体の平均点をとった人は偏差値が50で標準偏差は50を引いて10分の1ですから 0になります。

結局、偏差値というのは標準正規分布曲線の横軸「標準偏差」そのものであり、てんぷらの衣のように単に10倍して50をプラスしたものです。

補足-標準偏差とは?

例題で説明すると分かりやすいと思います。

今、5人の子供の試験の点数が A君60点、B君80点、Cさん100点、Dさん70点、E君90点とします。

5人の平均点は(60+80+100+70+90)/5=80点、各人の平均点からの差は、A君は-20、B君は0、Cさんは+20、Dさんは-10、E君は+10です。

各人の平均点からの差を合計すると0になってしまいますよね。

これでは5人の点数のばらつきがわかりませんね。

そこで、各人の平均点からの差を2乗してやります。

A君は400、B君は0、Cさんは400、Dさんは100、E君は100です。

これらを合計して、人数5で割ってやると、5人の点数のばらつきの1人あたりの数値が出ます。

(400+0+400+100+100)/5人=200

この数値のことを「分散」といい、平均からどのくらいずれているのかを表すものになります。

でも、この数値は2乗したものなので、単位が不明ですよね。

そこで、この数値を2乗する前の値(平方根、ルート)で表示してみます。

√200=14.14 これで単位が元の「点」にもどりましたね。

この14.14が「標準偏差」というものです。

補足-標準正規分布とは?

データ取りに異常がない普通のデータの場合は平均値と標準偏差があり、分布曲線は上記図のような形状になります。

これは衣服でいうと、普通の体形の人は 皆Mサイズに合致するというようなものでデータの分布曲線がこうなるというのは統計学では調べつくされたことであるそうです。

よって、すべてこのような釣り鐘形状になりますが、平均値や標準偏差は各データ群により固有の数値になります。

そこで、平均値を0、標準偏差を1にスライドした曲線があれば すべてのデータ群に適用できるので便利ですよね。

これが「標準正規分布」というものです。

実は「偏差値」というのは「平均からのずれを標準偏差で割った数値を10倍して50をプラスしたもの」なのです。

先ほどの例で言いますと、Cさん100点の偏差値は 平均からのずれは20点で、標準偏差は14.14ですから 20/14.14=1.41になります。

これは、つまり、標準偏差を1とした場合の計算をした値なので、結果的に標準正規分布の横軸に合致してしまうということになるのです。

ちなみに、標準正規分布の曲線では 標準偏差1のところが釣り鐘形状の傾きが変わるところ(変曲点)になるとのことです。

なお詳しくは下記の書籍を読まれることをお勧めします。

私もこの本で楽に理解できました。

難しいことを大変分かりやすく説明してくれています。

選挙制度

選挙制度は複雑で、調べたときは頭に入っていてもすぐに忘れてしまいがちですよね。

自分自身が立候補して議員になろうとしていれば完全に肌感覚で身につくのですが。

参議院選挙制度

中選挙区比例代表制で、定数は248人、中選挙区制としては各都道府県を1選挙区として定数は148人、比例代表制としては全国を1選挙区として定数は100人。

任期は6年で3年ごとに半数が改選されます。

覚えられない・・・で 覚え方を工夫してみました。

3中の生徒代表は通販をスタートし、全都道府県にいちごを配達した。

3は参議院、中は中選挙区、代表は比例代表制、通販でツーハン 250人、いちごは150人。

人数は248とか148ですが、これらは選挙のたびに変動するのでだいたいの数値を覚えておいてその都度情報を仕入れて頭にいれておくといいかなと。

任期は参議院だからサン 3の倍で6年(3年で半数改選)と覚えるといいかと。

衆議院選挙制度

小選挙区比例代表並立制で定数は465人、小選挙区としては289人、比例代表制としては全国11の選挙区に分割し、定数は176人。

任期は4年。

ウーン これも覚えられない・・・で、覚え方をこのようにしてみました。

4小の生徒代表は複数人の並立制で、号令ひとつかければ山奥からひとりひとり駆けつける。

4は「し」なので衆議院、小は小選挙区、代表は比例代表制、並立制はそのまま並立制、号令は「ごおれい」なので500、山奥は「さん」から連想して300、ひとりひとりは 11。

人数は465とか289ですが、これらは選挙のたびに変動するのでだいたいの数値を覚えておいてその都度情報を仕入れて頭にいれておくといいかなと。

任期は衆議院の「し」から4年と覚えるといいかも。

補足

小選挙区とは1選挙区から1名選出するもの、中選挙区とは1選挙区から2~3名選出するもの、大選挙区とは1選挙区から多数選出するもので、1982年までは全国を1選挙区とする大選挙区制であり、全国区と呼ばれたとのことです。

比例代表並立制」というのは重複立候補ができ、拘束名簿式で候補者に順位をつけます。

ただし、同順位で複数の候補者設定が可能で、その場合の当選は惜敗率で決まるようです。

会社の利益の種類

会社の利益の種類については以下の5種類があります。

粗利益・・・売値と原価の差

営業利益・・・粗利益から広告販売費や営業経費をさし引いたもの

経常利益・・・営業利益から営業外利息のプラスマイナスを算定したもの

税引き前純利益・・・経常利益から特別損失(土地売却や災害損失等)を算定したもの

純利益・・・税引き前純利益から法人税などを差し引いたもの

これらを覚えるには営業利益と経常利益の区別だけを覚えておけばあとは簡単に出てくると思います。

よって、私は「えいけいり」と覚えています。

つまり「えい」は営業利益で 「けい」は経費であり、経常利益でもあり、「り」は利子を連想するようにしています。

昔から成績優秀な人というのは常にクラスに存在して、ろくに家で勉強もしないのに学校で教科書を一目みたらその知識が映像のように頭脳に記憶されるということがありましたね。

凡人はそうはいきません。

圧倒的にこの世には凡人が多数なのですからできる範囲の努力はしたいと思います。